Rechtliche Grundlagen

Erfolg vor dem Europäischen Gerichtshof

|

Die Zwangsmitgliedschaft in Jagdgenossenschaften verstößt laut dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 26.6.2012 gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. |

Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 1999 im Falle französischer Kläger: Zwangsmitgliedschaft in Jagdgenossenschaften verstößt gegen Menschenrechte

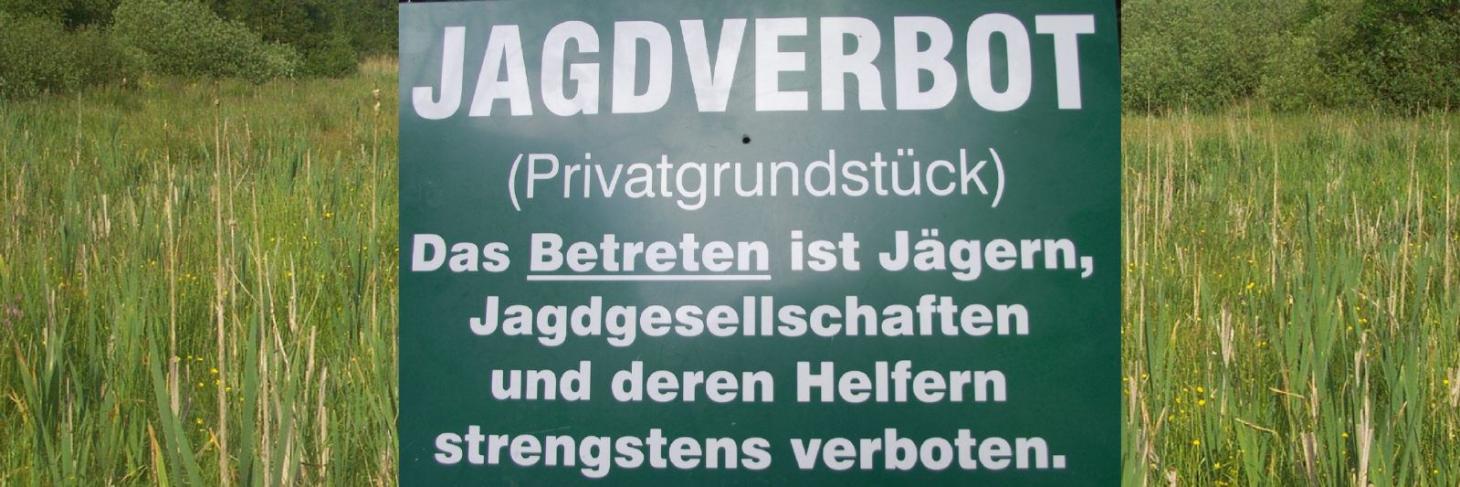

1999 stellte die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Falle französischer Kläger mit 16:1 Richterstimmen fest, dass es gegen die Menschenrechte verstößt, wenn Grundstückseigentümer dazu verpflichtet werden, einer Jagdgenossenschaft zwangsweise beizutreten und die Jagd auf ihren Grundstücken zu dulden, obwohl die Jagd ihrer eigenen Überzeugung widerspricht. In unserem Nachbarland Frankreich ist es daher möglich, dass Grundstückseigentümer an der Grundstücksgrenze Schilder aufstellen: "Privateigentum - Jagen verboten".

Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2007 gegen Luxemburg:

Im Jahr 2007 entschied die Kleine Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Falle einer luxemburgischen Klägerin einstimmig mit 7:0 Richterstimmen erneut, dass es Eigentümern kleinerer Grundstücke in einer demokratischen Gesellschaft nicht zugemutet werden kann, die Hobbyjagd auf ihren Grundstücken gegen ihren Willen auszuüben.

Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 26.6.2012:

|

Verletzung von Menschenrechten wiegt schwerer als Jagdbelange Genauso wie es die Jagdbehörden der Landkreise in ihren Bescheiden formulieren, um einen Antrag von Grundstückseigentümern auf jagdrechtliche Befriedung abzulehnen, hat die Deutsche Bundesregierung vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sämtliche Allgemeinbelange (Pflicht zur Hege, die die Erhaltung eines artenreichen gesunden Wildbestandes, die Verhütung von durch wild lebende Tiere verursachten Schäden, ...) vorgetragen, um das System der für alle Grundeigentümer verpflichtenden Mitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft zu halten. Das System der in Deutschland eingerichteten Jagdgenossenschaften sei wesentlich, damit die die Jagd flächendeckend erfolgen kann, denn die Wildtiere würden nicht an Jagdbezirksgrenzen Halt machen, sondern würden sich auf Grundflächen zurückziehen, auf denen die Jagd nicht ausgeübt wird. Das höchste europäische Gericht hat diese Belange allesamt gewürdigt und ist dennoch zu dem eindeutigen Ergebnis gekommen, dass die Verpflichtung, die Jagd auf ihren Grundstücken zu dulden, für Eigentümer, die wie im vorliegenden Fall der Beschwerdeführer die Jagd aus ethischen Gründen ablehnen, eine unverhältnismäßige Belastung darstellt. Die Zwangsmitgliedschaft in Jagdgenossenschaften verstößt laut dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 26.6.2012 gegen die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK). In seinem Urteil der Großen Kammer (Beschwerdenummer 9300/07) stellte der Gerichtshof eine Verletzung von Artikel 1 Protokoll Nr. 1 (Schutz des Eigentums) fest. Damit folgte das höchste europäische Gericht seinen Schlussfolgerungen aus zwei früheren Urteilen: 1999 im Falle französischer Kläger und 2007 im Falle von Klägern aus Luxemburg. Das Urteil im Fall »Herrmann gegen die Bundesrepublik Deutschland« betraf die Beschwerde eines Grundeigentümers darüber, dass er die Jagd auf seinem Land dulden muss, obwohl er sie aus ethischen Gründen ablehnt. |

Richtungsweisendes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts:

|

Leitsätze zur jagdrechtlichen Befriedung von Grundflächen aus ethischen Gründen Immer wieder werden Anträge von Tierfreunden für eine jagdrechtliche Befriedung ihrer Grundstücke abgewiesen, weil die ethischen Gründe angeblich nicht ausreichend seien. Muss ein Grundstückseigentümer zwingend Vegetarier oder Veganer sein, um das Töten von wild lebenden Tieren auf seinem eigenen Grundstück aus ethischen Gründen abzulehnen? Ist die Tatsache, dass ein Grundstückseigentümer seine Wiese an einen Bauern verpachtet hat, der darauf Rinder hält, die später geschlachtet werden, ein Grund für die Ablehnung einer Befriedung aus ethischen Gründen? Das Bundesverwaltungsgericht hat seinem Urteil vom 11.11.2021 richtungsweisende Leitsätze zur jagdrechtlichen Befriedung von Grundflächen aus ethischen Gründen vorangestellt (BVerwG 3C 16.20 und BVerwG 3C 17.20): »Eine Befriedung von Grundflächen nach § 6a BJagdG setzt voraus, dass der Grundeigentümer darlegt, aus welchen Gründen er die Jagdausübung ablehnt; eine Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur ethischen Jagdgegnerschaft genügt hierfür nicht. Ethische Gründe im Sinne von § 6a Abs. 1 Satz 1 BJagdG liegen vor, wenn der Grundeigentümer die feste Überzeugung gewonnen hat, dass es aus grundsätzlichen Erwägungen nicht richtig ist, die Jagd auszuüben, und diese Überzeugung für ihn eine gewisse Wichtigkeit hat. Die Gründe müssen nicht den Anforderungen an eine Gewissensentscheidung im Sinne der Rechtsprechung zur Kriegsdienstverweigerung entsprechen. Um glaubhaft zu machen, dass der Grundeigentümer die Jagdausübung aus ethischen Gründen ablehnt, ist es erforderlich, aber auch ausreichend, dass er objektive Umstände nachweist, die das Vorhandensein derartiger Gründe nachvollziehbar und im Ergebnis überwiegend wahrscheinlich machen.« Wie kann also ein Grundstückseigentümer die Ablehnung der Jagd aus ethischen Gründen glaubhaft machen? Das Bundesverwaltungsgerichts führt dazu in seiner Urteilsbegründung aus: »Grundsätzliche Erwägungen in diesem Sinne können insbesondere an die ethische Fundierung des Tierschutzes anknüpfen, die auch dem Tierschutzgesetz zugrunde liegt. Zweck des Tierschutzgesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen; niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen (§ 1 TierSchG). Wenn ein Grundeigentümer aus dieser Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf für sich persönlich das Verbot ableitet, wildlebende Tiere zu jagen und hieran durch Duldung der Jagd auf den eigenen Grundstücken mitzuwirken, ist dies ... ein ethischer Grund für die Ablehnung der Jagdausübung.« Weiter schreiben die Richter in ihrer Urteilsbegründung: »Ausgehend hiervon kann ein Grundeigentümer glaubhaft machen, dass er die Jagdausübung aus ethischen Gründen ablehnt, indem er nachvollziehbar schildert, wie und aufgrund welcher grundsätzlichen Erwägungen er die feste Überzeugung gewonnen hat, dass es nicht richtig ist, die Jagd auszuüben, und warum diese Überzeugung für ihn eine gewisse Wichtigkeit hat. Objektive Umstände, die die vorgetragenen Gründe nachvollziehbar machen, können z. B. eigene Erlebnisse mit der Jagd oder mit Tieren oder die Mitgliedschaft und Betätigung in Vereinen sein, die sich dem Tierschutz widmen.« Dass sich die Grundstückseigentümer auch von Fleisch ernähren, müsse nicht in Widerspruch zu einer Ablehnung der Jagd aus ethischer Gründen stehen: »Die Ablehnung der Jagd kann nicht der Ablehnung des Schlachtens von Tieren zum Verzehr durch den Menschen gleichgestellt werden (...). Wegen der unterschiedlichen Bedingungen, unter denen die Tiere getötet werden, und des unterschiedlichen Leides, das mit diesen Bedingungen verbunden ist, kann ein Grundeigentümer widerspruchsfrei das betäubungslose Töten wildlebender Tiere im Wege der Jagd ablehnen und das Schlachten von Nutztieren für ethisch vertretbar halten.« Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG 3C 16.20 / BVerwG 3C 17.20) finden Sie hier: |